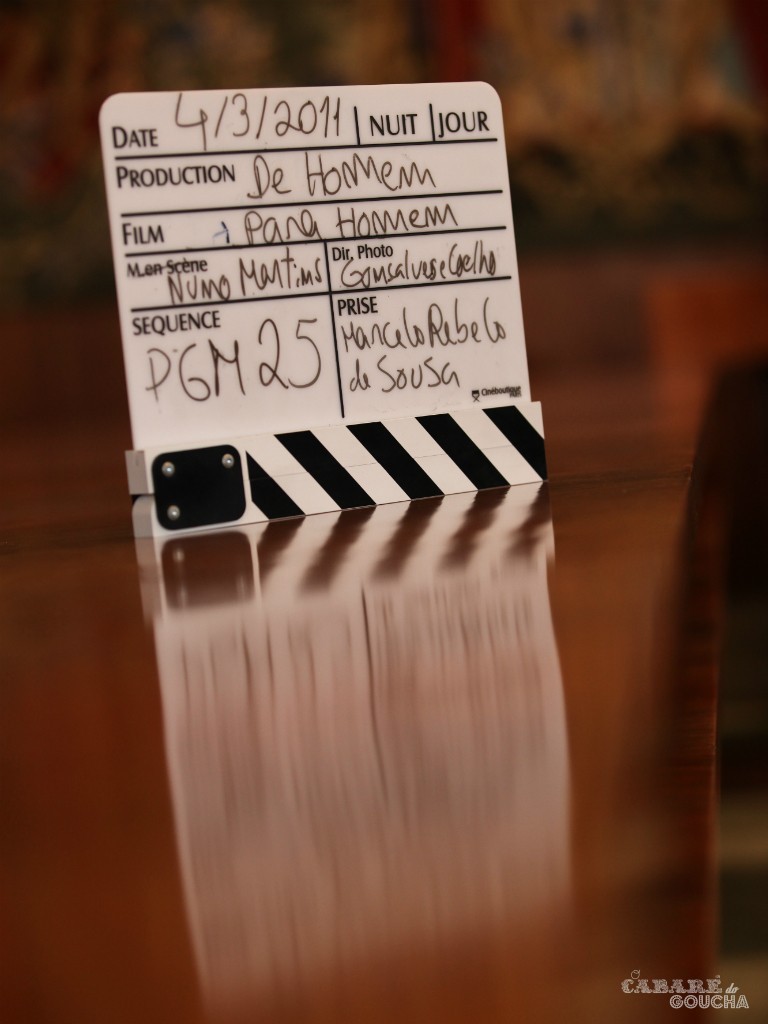

Foi na sua Faculdade de Direito, a mesma que usou domingo para o seu discurso de vitória, o primeiro enquanto Presidente eleito, que com ele conversei, durante uma hora. Para o programa “De Homem para Homem”, já lá vão uns anitos. Disse-me na altura ser ali que se sentia bem: “Aqui estou em casa, nas paredes tenho retratos de velhos mestres: Marcelo Caetano, Paulo Cunha, Palma Carlos ali, Sousa Franco acolá, André Gonçalves Pereira, Isabel Magalhães Colaço ao lado… esta é uma tradição da Faculdade de Direito. Já sei onde que vai ficar o meu… Primeiro será o de Jorge Miranda a ser colocado, é por ordem de antiguidade, que entretanto se jubila, e daqui a uns oito anos será a minha vez (pelos vistos será mais cedo, dada a eleição do passado dia 24).

É então o professor que tenho à minha frente?

“Tudo aquilo que acabei por fazer, de uma forma ou de outra, sinto que é o prolongamento da minha vocação”.

Quando sentiu que essa era a sua vocação?

Muito cedo. Antes dos meus dez anos de idade, os meninos e meninas meus colegas da escola, que se chamava “Lar das Crianças”, ficavam banzos, já dizia que queria ser professor catedrático e da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ninguém sabia o que era um professor catedrático. Eu sabia porque vários amigos do meu pai eram professores catedráticos. O meu pai tinha querido ir para o Direito mas o padrasto acabou por não o deixar. Foi então para Medicina, mas ficou sempre uma vocação jurídica não realizada. E esse sonho passou para mim. Antes dos dez anos de idade eu já tinha essa ideia fixa. Deu-me muito trabalho, dá muito trabalho ser professor catedrático, são vários obstáculos ao longo da vida. As pessoas nem imaginam. Não é só a licenciatura, depois é o mestrado, depois o doutoramento, concurso para associado, depois a agregação, depois concurso para catedrático, só depois a nomeação definitiva. Tudo o que fiz e não esperava fazer, por exemplo já gostava de fazer jornais na escola mas não me imaginava a intervir na grande imprensa semanal…

Como fundador do Expresso em 73.

… Sim, em 73, mas já antes era colaborador no “Diário de Lisboa”, mais esporadicamente no “Diário Popular”, no “O Século”, comecei com quinze anos de idade…

Imaginava-se a fazer televisão?

… de todo! A televisão não marcou a minha infância, nem a adolescência. Mas olhando para trás penso que tudo o fiz, como ser comentador, como ser político, corresponde a um prolongamento, para audiências mais vastas, da mesma vocação pedagógica. Para bem e para mal. Da ideia de explicar, de transmitir, de informar, de suscitar debate, debate de questões e valores, que é no fundo o ser-se professor.

O direito ajuda a estruturar o raciocínio?

O Direito é como a Matemática e por isso não percebo porque é que há alunos de Direito que não gostam de Matemática. Até ao fim estive hesitante entre Matemática pura e Direito. Dá esquemas de pensamento, organiza – ou permite organizar – o pensamento. O Direito é um conjunto de regras que disciplina a vida social, resolve conflitos de interesses, e fá-lo à luz de valores. Ao resolver conflitos de interesses sociais, obriga a conhecer a economia, a sociedade. É muito formativo. Depois é criado por um poder político. Por trás da regra de Direito há o poder político, portanto obriga a conhecer a Política. E depois o Direito em si mesmo procura o rigor, ainda que nem sempre o atinja. E ao procurá-lo imprime rigor ao próprio raciocínio.

Saber distinguir ideias, saber arrumá-las, também é importante para a função de comentador?

É, como sabe, a televisão tem tempo limitado. Cheguei a fazer na RTP doze minutos de comentário para cinco temas, com pergunta e resposta.E com livros. Quer dizer: cada tema correspondeu a minuto e meio, dois minutos. As pessoas dirão que é fácil, que eu tenho tudo na cabeça. Elas não imaginam o trabalho que dá esse “meter o Rossio na Betesga”. Há “cem” ideias de que eu poderia falar, das “cem” escolho dez, e das dez as cinco mais importantes. Como é que vou ordenar? E quando sai, parece que foi fluente, que improvisei, que estou a pensar pela primeira vez… mas não, obriguei-me a muito trabalho. Mas nisso está presente por um lado o Direito, por outro o eu ser professor.

Porque quis ensinar e não advogar?

Penso que teria dado um bom advogado, porque de vez em quando ajudei advogados meus amigos, fazendo articulados, mas nunca advoguei, fui e sou jurisconsulto, dou pareceres, mas aí é colocar-me na posição do juiz e dizer, imparcialmente, o que se pensa de determinada questão. Presidi ou integrei tribunais arbitrais, mas nunca fui advogado. Mas há grande equivoco ao pensar que se tira Direito para se ser advogado, juiz ou magistrado do Ministério Público. Também dá para tudo isso, mas Direito dá uma plataforma de formação e conhecimentos que permite seguir para outras actividades diferentes, como relações internacionais, ONGs, empresas privadas, sector público, administração autárquica…

Mas, então, que paixão é essa de ser professor?

Tem de se ter a vocação. Tenho colegas meus que são óptimos investigadores mas não são bons professores. É um dom. O dom da abertura e da disponibilidade para os outros e isso implica uma grande humildade. As pessoas estão sempre a aprender. Estamos a educar e a ser educados. Todos os anos quando dou um determinada matéria dou-a de forma diferente e não é apenas porque há livros diferentes, factos diferentes, leis diferentes, mas porque a nossa visão vai mudando e os destinatários são diferentes. São jovens com outras perspectivas acerca dos mesmos problemas. O discurso não é o mesmo. Quando comecei a ensinar o tempo de atenção era de trinta e cinco a quarenta minutos, as pessoas estavam atentas, depois passou para vinte e cinco… hoje o tempo de atenção anda à volta de sete minutos. Quer dizer que se tem de mudar de tom, de ritmo, introduzir uma história, haver qualquer coisa na linguagem gestual, sobretudo quando se está a falar para quatrocentos alunos, ou coisa assim. Isto é uma aprendizagem. Portanto, disponibilidade, humildade, depois, claro, preparação na comunicação e até aqui as coisas mudam. Devo confessar que o meu discurso hoje é mais simples do que era. Se eu ensinasse hoje como ensinava há trinta e tal anos, muitos alunos não perceberiam. Hoje noto nos meus alunos uma grande dificuldade de conceptualizar. Eu falo num conceito e tenho de dar um exemplo imediatamente.

Isso quer dizer que os alunos chegam menos bem preparados?

Chegam com muito mais informação da que nós tínhamos, menos digerida, menos organizada e com muita dificuldade no caminhar para o abstracto, para eles é tudo concreto. Falo num determinado conceito e tenho de dar um exemplo que lhes permita uma rápida compreensão. E há outra coisa: têm uma riqueza vocabular muito inferior há que existia na minoria que tinha acesso ao ensino superior. Lêem muito pouco.

Isso deve-se a um deficiente ensino secundário?

Têm muito audiovisual. A mensagem na internet é muito simplificada. O número de vocábulos usados na internet é muito mais limitado. Há muitas palavras que são difíceis de utilizar hoje, porque não são conhecidas. Como não lêem, nem os clássicos nem os contemporâneos, o número de palavras que usam é cada vez mais exíguo.

Sempre gostou de ler?

A minha geração lia muitíssimo. Li mais em língua francesa que em língua inglesa. A minha geração é marcada pela cultura francófona. Mas o mérito de eu ler muito foi dos meus pais. A minha mãe gostava de poesia e de ficção, o meu pai gostava mais de política, biografias, ensaios. Ambos gostavam de temas ligados à educação. Devo-lhes isso, e também aos meus professores do “Lar da Criança” e particularmente do liceu Pedro Nunes. Tive professores notáveis: o Rómulo de Carvalho (António Gedeão), António Silva Gomes, grande professor de português, Aníbal Garcia Pereira (pai do Garcia Pereira)… Vários deles tinham sido, ou viriam a ser, professores da Universidade, na altura havia uma circulação, que se perdeu, entre o ensino secundário e o ensino universitário, o que é mau. Muitas vezes quem faz os programas para o ensino básico e para o secundário são professores universitários que desconhecem essas outras realidades. Confesso-lhe que gostava de acabar a minha carreira académica ensinando no básico ou no secundário, porque é um desafio maior. Quanto mais jovens são os destinatários, mais difícil é ensinar.

Sente que ao divulgar livros na televisão poderá estar a estimular o interesse pela leitura?

Mas é por isso que eu o faço, não é só pelo prazer de os ler.

Se lêssemos mais, estaríamos mais aptos a enfrentar os desafios e as vicissitudes?

Pensaríamos de forma diferente. Em Portugal há uma cultura popular, uma cultura feita de experiências, que passa pela tradição oral, pelas narrativas, pelos cantares… mas se somarmos a isso a cultura dita livresca, e não veja nisto qualquer sentido pejorativo, isso é bom, é fundamental. Um povo mais qualificado é um povo mais exigente.

Lembra-se daquele ministro da senhora Merkl, aliás era tido como seu delfim, que fez um doutoramento em Direito na Universidade de Bareuth e foi-se a ver a sua tese de doutoramento havia sido plagiada? A opinião publica alemã ao sabê-lo obrigou à sua demissão. Isto quer dizer do grau de maturidade cultural de um povo. A Alemanha também é o que é e está onde está por causa disto.

Nos seus comentários televisivos sobre política procura fazer alguma pedagogia?

Não procuro que as pessoas concordem comigo. O que eu pretendo é levantar os problemas, é pôr as pessoas a pensar. As pessoas têm uma vida muito stressada e ocupada, cada vez lêem menos jornais, passa-se pela internet, sobretudo os mais novos, vê-se televisão mas depois digerir isto tudo é complicado. O que é que eu tenho tentado fazer? É ajudar a escolher quatro ou cinco temas por semana, aqueles que a meu ver me parecem ser os mais importantes, e chamar a atenção para quatro ou cinco pontos desses temas, e de forma que seja compreensível, para que todos possam perceber, para que as pessoas fiquem a pensar neles. O simples obrigar a pensar é fundamental, concorde-se ou não com o meu ponto de vista. As pessoas chegam a casa estouradas, em tempos de crise ainda pior, desanimadas, e como é natural gostam de ver entretenimento, há muitos programas que apelam a que a pessoa se distraia. Eu tento de forma acessível introduzir algumas questões, alguns problemas, sem dramatizar muito, de forma a que as pessoas pensem um pouco e troquem impressões com a família ou no dia seguinte no emprego. Estar numa sociedade e não acompanhar minimamente o que se passa pode ser perigoso.

Somos um povo apático?

A vida está muito difícil e o português tem um travo pessimista. Faz parte da nossa maneira de ser, olhar para o lado. Tem momentos de grande entusiasmo, de grande arroubo, para depois cair numa prostração monumental. Os momentos de entusiasmo, às vezes, são pura e simplesmente ilusórios e excessivos, mas ainda bem que existem, mas depois cai-se num pessimismo quase irremediável.

Sempre fomos assim?

Durante séculos fomos levados a confiar no Estado, o Estado resolvia por nós. Não é mais assim. E ainda bem.

São oito séculos em que o Estado mandou. Primeiro há poucos Estados na Europa tal como nós somos, a bem dizer com as mesmas fronteiras de há oito séculos. Fomos dos primeiros a concentrar o poder real e a deixá-lo, porque o salazarismo, mais do que o fascismo contemporâneo, foi uma monarquia absoluta, pré-liberal, com um primeiro-ministro “iluminado” e portanto as pessoas sempre descansaram nisso, confiavam no Estado paizinho. Isso desresponsabiliza, isso matou o que se chama agora de sociedade civil, matou no sentido de nunca ter permitido entre nós uma economia baseada na iniciativa individual, como cedo houve noutras economias europeias, uma organização associativa independente do Estado, tão forte como houve noutras sociedades europeias… Tudo dependia do Estado. As universidades eram do Estado, os empresários passavam a vida a correr de boné à frente a pedir o subsídio do Estado, tudo era controlado pelo Estado… isso teve consequências terríveis. As pessoas acabaram por se demitirem do seu papel.

Sim, mas há aqui gerações diferentes. Há gerações nascidas depois do 25 de Abril…

Isto é tradicional. Por isso já disse que tinha a sensação que haver dois países neste país. Durante um tempo defendi que havia dois países: a grande Lisboa e o resto. E a grande Lisboa era diferente de tudo o resto porque é aqui que estão os grandes meios de comunicação, é aqui que está o poder político, aqui se ganham ou perdem eleições.

Hoje penso que a clivagem é diferente: há um pais envelhecido e, em tempo de crise, empobrecido, e que conhece a realidade através da televisão, e há um país muito jovem, que vê pouco televisão, vai à internet, que tem da política um juízo muito negativo, que trata de seguir o seu próprio caminho, cá dentro ou lá fora, que está indignado. Dois países a velocidades diferentes, ambos com problemas graves. Dizem os jovens que os problemas deles são os mais graves, são muito graves, sem dúvida, mas piores são os dos mais velhos. Os jovens são jovens, por mais maus bocados que venham a passar, têm vida pela frente. Dizer a um idoso com uma reforma dramática, que dá para a renda casa e talvez para os medicamentos, que ainda serão mais uns anos de tempos muito difíceis é cortar esperança à esperança, é deixá-lo sem futuro.

Eu procuro ser optimista nas minhas intervenções, até porque sou católico… O cristão é optimista!…

Sim, mas não é Deus que resolve isto…

Não e sim. Deus não resolve porque não se substitui aos seres humanos. Mas é evidente que se acreditarmos nas várias religiões, que pregam a necessidade de prestarmos atenção ao outro, de ter disponibilidade para os problemas dos outros, e se estivermos mais atentos a esses princípios, talvez a sociedade venha a ser um pouco melhor.

Então deve a ser solidariedade a ideologia dominante?

Sempre. Mas então em tempo de crise deverá ser a ideologia decisiva. As pessoas têm a tentação de pensar: eu safo-me, depois os outros logo se verá. Cada um por si e Deus por todos. Mas não pode ser assim. Estamos todos no mesmo barco. Impressionante é percebermos que são as pessoas que menos têm que mais dão. Recordo-me numa recolha de alimentos para o Banco Alimentar Contra a Fome, de ter visto uma senhora com dinheiro contado para comprar pão e um pouco do queijo mais barato, a adquirir uma lata de atum para contribuir para a campanha do Banco Alimentar. Abdicou de metade do seu dinheiro e das suas compras para ajudar. Eu olhei para o meu carro e percebi que não abdiquei de metade do que havia comprado. Voltei atrás para contribuir com mais, mas nada podia compensar aquele gesto que era natural em quem pouco tinha.

Quem conduziu o país a este estado?

Nós. Nós todos, uns mais do que outros. Vem do Estado a mais e de responsabilidade a menos, de problemas que tivemos nos anos sessenta, a guerra, a emigração… Dir-me-ão: «mas na altura havia as reservas de ouro», mas mesmo aquele regime estava a esboroar-se por dentro. Eram galopantes as despesas militares, a inflação disparou, com a primeira crise petrolífera já a situação era insustentável… fez-se a revolução. E a Revolução que é inevitável quando não se fazem reformas a tempo, tem custos brutais. A minha geração viveu a Revolução com a idade boa para se viverem esses acontecimentos, com vinte anos, mas ela teve custos. Ao mesmo tempo fizemos uma Revolução, a Descolonização, a Democracia e logo a seguir a integração europeia e criámos uma nova economia. Refizemos o país. Aos vinte, trinta anos fomos sugados para exercer funções a que num processo normal chegaríamos com quarenta, cinquenta anos de idade. Fala-se pouco disto mas é evidente que houve esse custo.

Mas esse foi também o período mais fértil de ideias, nomeadamente a nível político.

Era o período ideológico. A Assembleia Constituinte tinha uma composição que nenhuma outra voltou a ter. Estavam lá todos que estavam pela luta política, ainda por cima com as universidades ocupadas, com as empresas em crise, com o país a refazer-se.

A nossa economia tinha mudado, tinha deixado de se basear em parte no que ainda restava da economia colonial para se virar para a Europa e isso também teve custos. Uma parte da agricultura não aguentou, o mesmo se passou com a indústria, com as pescas, a própria Europa, a dada altura, pagou para não se produzir. Foi uma loucura, mas é verdade. Agora paga-se para produzir e para se refazer o que se havia deixado de fazer. Ficámos com uma dependência alimentar brutal, pelo que temos de importar grande parte do que consumimos. Tudo somado traz-nos até aqui.

Quem manda em Portugal?

Se Portugal estiver em situação económica de algum desafogo, como já aconteceu em algumas fases, ainda que com limites, como tivemos quando vieram alguns pacotes comunitários, como tivemos quando vinha a prata do Brasil, ou as especiarias da Índia, realmente ao longo da História tivemos vários “fundos comunitários”…

Mas foram sempre desbaratados!

Porque aí temos um problema histórico. Já dizia o António Sérgio, que fomos mais depressa comerciantes, que criadores de riqueza. A riqueza que vinha passava por cá em direcção à Flandres, seguia para outros sítios, em troca do que nós comprávamos para manter certos padrões de comportamento. Vivemos sempre acima das nossas possibilidades.

Deslumbrámo-nos, julgando que os fundos eram para sempre. Sempre foi assim. Quando tivemos períodos em que liderámos os acontecimentos, como foi o tempo das Descobertas, liderávamos então a ciência e a tecnologia da época, aí nós mandámos no país; nas fases em que nós não liderávamos os acontecimentos mas tínhamos algum desafogo económico, e social, tínhamos espaço de manobra, agora nos momentos em que estamos aflitos, com os bancos dependentes do Banco Central Europeu, porque não encontram financiamento noutro sitio, com o Estado português sempre de “credo na boca”, expectante do que os mercados possam dizer, na próxima emissão de títulos da dívida pública… aí a nossa dependência é maior.

Dependência de quem?

Dos nossos credores, evidentemente. Se eu estiver endividado, a nível pessoal, todos os dias a pensar como é que vou pagar as dívidas, e isto passa-se infelizmente com muitos portugueses, eu fico dependente da boa vontade dos credores. Se eu dependo dos outros não mando totalmente na minha vida. Assim é com o país. Temos de voltar a ter ar para respirar e para isso temos de voltar a equilibrar as relações com os nossos credores.

Como fazer?

Para criar uma almofada que nos permita respirar tem de se cortar, com o Estado a dar o exemplo. Há lições que se aprendem. Hoje pode-se dizer que foi politicamente criminoso baixar o IVA em ano de eleições, para depois ter de aumentá-lo duas vezes, como foi criminoso aumentar os funcionários públicos, para depois vir a cortar esses aumentos. É outra vez o sebastianismo português. Eu agora corto isto, se Deus quiser, safo-me e portanto se eu me safar, além de ganhar eleições, com sorte não vou ter de aumentar impostos. Só que isto de ficar dependente de forma sebastiânica dessa sorte, desse fado, desse destino, não costuma dar bom resultado.

Pena que os políticos não nos digam a verdade.

Os políticos dividem-se em dois grupos: uma minoria que diz a verdade ou, pelo menos, parte substancial da verdade, e uma maioria que só diz a verdade compatível com os interesses de permanecer onde está, de sobreviver onde está e de se projectar no futuro, para ganhar eleições, para conquistar simpatias…

Veja aqui a conversa na íntegra:

Com todo o respeito não gosto nada do senhor Marcelo. Peço desculpa antecipadamente mas é a minha opinião sincera.

Oxalá desiluda as minhas más expectativas, pois para trambolhos já chegaram estes anos todos de cavaquismo, primeiro como ministro, mais tarde como presidente.

Espero que não me desiluda!é triste quando nos iludimos pois a desilusão é maior….É um grande comunicador e mais vale guardar-mos 2 horas para o seu discurso natalício.

Eu vi a entrevista, incluida no seu progrma “De Homem para Homem” ,lembro-me ainda, mas é muito bom recordá -la.

Bem haja

Beijos

Isabel Santos

“Para criar uma almofada que nos permita respirar tem de se cortar, com o Estado a dar o exemplo. Há lições que se aprendem. Hoje pode-se dizer que foi politicamente criminoso baixar o IVA em ano de eleições, para depois ter de aumentá-lo duas vezes, como foi criminoso aumentar os funcionários públicos, para depois vir a cortar esses aumentos. É outra vez o sebastianismo português. Eu agora corto isto, se Deus quiser, safo-me e portanto se eu me safar, além de ganhar eleições, com sorte não vou ter de aumentar impostos. Só que isto de ficar dependente de forma sebastiânica dessa sorte, desse fado, desse destino, não costuma dar bom resultado.”

Incrível como esta resposta permanece tão actual, praticamente um retrato dos dias que estamos a viver. Confio no Professor Marcelo para, pelo menos, atenuar este “sebastianismo português”.

Manuel

Adorei, obrigado por partilhar!!

Entrevistador/entrevistado grandes homens, cada um com o seu grau de sabedoria, mas o essencial comum ” Cativantes”.

Carla

Olá MLG,

Um bom entrevistado e um bom entrevistador!

Estava um MLG diferente, muito elegante . A foto é digna de uma galeria – quem sabe?

Um abraço,